こんにちは!かりのです。

今回は、出張買取に関係する法律知識について

お話をさせていただきますね。

これを知らないと、知らないうちに

違法なことをして大変なことになりますので

しっかりと頭にいれておきたいですね。

今回は、

- 特定商取引法

- 古物営業法

- 廃棄物処理法

について解説をしていきます。

なお、今回はあくまでも概要と趣旨解説です。

法律に関して解釈や詳細につきましては

専門家への確認をお願いしますm(__)m

目次

特定商取引法

特定商取引法(特商法)についてです。

法律を理解する際のポイントは、

その法律の趣旨を確認することです。

なにが目的か?を理解すると

勝手な解釈をせずにすみますね。

趣旨

この法律の趣旨は、

消費者保護です。

トラブルが生じやすい取引を規制する法律ですね。

出張買取は主に下記が定められています。

- 不招請勧誘の禁止(第58条の6)

- 再勧誘の禁止(第58条の6)

- 書面の交付(第58条の7,6)

- クーリングオフ(第58条の14)

それぞれみていきましょう。

不招請勧誘の禁止(第58条の6)

こちらは、消費者から事前同意がない事項に

対しては訪問時に勧誘してはいけないという意味です。

例えは、

- 飛び込み営業

- 押し買い

などですね。

事前にお客さんの合意を得る必要があります。

再勧誘の禁止(第58条の6)

こちらは、

消費者に売却を断られたにもかかわらず

勧誘を継続してはいけないという内容です。

- 居座って勧誘を継続

- ノルマがあって帰れない等の断りにくい状況をつくって勧誘

などですね。

お客様が一度お断りした品物はしつこく

勧誘しないように注意しましょう。

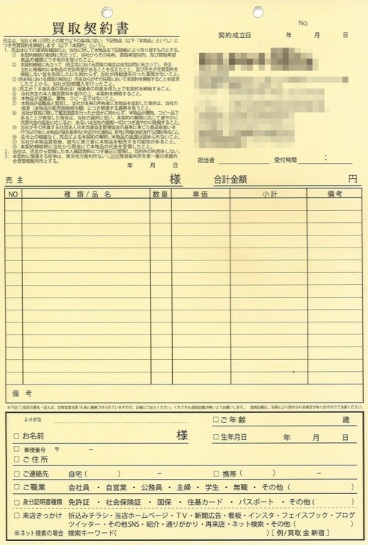

書面の交付(第58条の7,6)

つづいて、書面の交付です。

お客様から買い取る際、以下の内容の

書面を発行する必要があります。

- 物品の種類

- 物品の購入価格

- 代金の支払い時期、方法

- 物品の引き渡し時期、方法

- 契約の撤回に関する事項

- 物品の引き渡しの拒絶に関する事項

- 事業者の氏名、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名

- 契約の申込又は契約を担当したものの氏名

- 契約の申込又は契約の年月日

- 物品名

- 物品の特徴

- 物品の商標や型式(ある場合)

- 契約解除に定めがある場合はその内容

- クーリングオフに関する規定

- そのほか特約がある場合はその内容

こちらは網羅した買取契約書を

使用すれば問題ないですね。

amazon等でで市販もしています。

上記の内容が網羅されていれば、フォーマットは自由です。

(例)

クーリングオフ(第58条の14)

つづいて、クーリングオフです。

よく聞きますよね。

こちらの内容は、

売買契約が締結された場合でも、売買契約書

を受け取った日から8日以内であれば、

顧客(売主)が契約を解除できる制度です。

つまり、買い取ってから8日以内は

販売できないということですね。

僕の場合は、貴金属を売ってくれた奥様から

「主人が売るなといっていて...」

と連絡がはいったこともありました。

なお、対象外となるケースもあります。

クーリングオフの対象外

- 企業との取引

- 依頼者が「引越し」の場合

- リピーター

- 適用除外品目の取引 (自動車 等)

ただし、お客様から上記でも訪問時追加で

買取を希望された品物はクーリングオフの

対象となりますので、注意が必要です。

廃棄物処理法

趣旨

つづいて、廃棄物処理法です。

この法律の趣旨は“生活環境保全”と“適正処理の確保”です。

古物商に関係するポイント

そもそも、廃棄物を許可なく収集運搬すると

廃棄物処理法違反になります。

ただ、この廃棄物の定義がむずかしいです。

わかりやすくいうと、

ゴミを勝手に集めて捨てないでください。

処理は許可を受けた業者だけがやる。

古物商は“売れる物”だけを扱うよ。

です。

我々、古物商は

お金をもらって、再販することを目的に

取引をすることを守りましょう。

廃棄費用をもらって、

処分目的で取引するのはNGとなります。

古物営業法

さて、古物商にとって最も重要な法令

古物営業法です。

趣旨

この法律の趣旨は

盗品等の売買防止、

被害品の早期発見により窃盗その他犯罪を防止、

被害の迅速な回復です。

盗品を流通させないための規定

となっています。

営業の制限(第14条)

買取できる場所には制限があります。

どこでも買取ができるわけではありませんので

注意が必要です。

買取ができる場所は以下の3か所です。

- 営業所

- 買取依頼人の住所----行商の届出が必要

- 催事その他---仮店舗営業届け出が必要

駅で待ち合わせして

査定&買取した。

というのはNGですので

注意しましょう。

古物商 3大義務

古物商には守るべき義務が3つあります。

- 取引相手の確認義務(第15条、第2項)

- 不正品の申告義務(第15条、第3項)

- 帳簿の記載義務(第16条、第18条)

それぞれ、みていきましょう。

古物商の取得方法は→こちら

1.取引相手の確認義務(第15条、第2項)

本人確認が必要なケースは下記です

- 古物を買い受ける場合

- 古物を交換する場合

- 古物の売却、交換の委託をする場合

出張買取ではすべてがあてはまります。

例外事項はありますが、基本的にすべて

本人確認をしたほうが無難ですし、シンプルです。

本人確認事項

本人確認事項は

- 住所、氏名、職業、年齢

です。

出張買取での確認方法

確認方法は、

運転免許証、マイナンバーカードの身分証明書で確認します。

2.不正品の申告義務(第15条、第3項)

つぎに、不正品の申告義務です。

これは、盗まれた品物だなと

思ったら、すぐに警察に通報をしなければなりません。

例えば、

- 短期間のうちに何度も買取依頼

- 年齢にみあわない高額商品

- 身分証の写真が本人と違う

- 新品を大量に

などです。

出張買取ではほぼ

ない印象です。

本人の自宅へ訪問しますので。

3.帳簿の記載義務(第16条、第18条)

最後に、帳簿の記載義務です。

- 取引の日付

- 古物の品目、数量

- 古物の特徴

- 相手の住所、氏名、職業、年齢

- 相手の身元確認を行った方法

です。

さらに、この帳簿の保管期限は3年となっています。

まとめ

以上が、出張買取に関する法知識です。

我々は法律家ではございませんので

全体像をつかんでおきましょう。

- 特定商取引法:消費者保護

- 廃棄物処理法:生活環境保全と適正処理の確保

- 古物営業法:盗品流通の防止

この趣旨さえしっかりとつかんでおけば

はずれることはないはずです。

しっかり、法律を守ってガンガン稼ぎましょう(^^

不明点や確認したい点は下記からお願いします。